2020年の冬頃、Twitterをダラダラと徘徊していたら

web版美術手帖の「排除アートと過防備都市の誕生。不寛容をめぐるアートとデザイン」

(五十嵐太郎)https://bijutsutecho.com/magazine/insight/23127 が流れてきた。

一読した後、あけすけな暴力の形態化に感動(悲嘆、嗜虐心のくすぐりを感じる)すると共に

「マゾの格好して寝ればいいな」という考えがふっと湧いて出た。

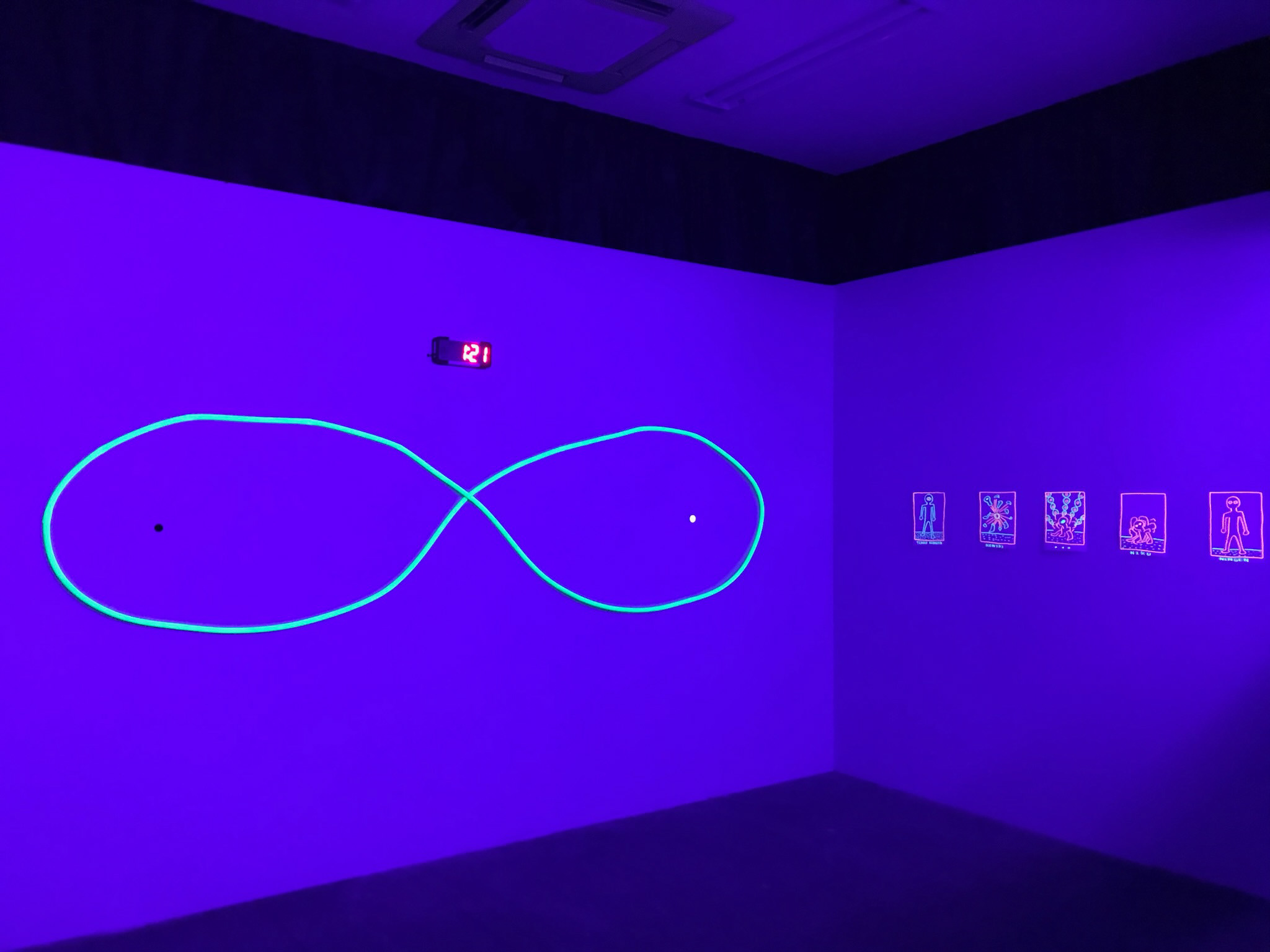

インターネットを使い都内の排除アートを調べて現地に赴き、ボンデージ姿で横たわり、

藤江龍之介に撮影してもらった。

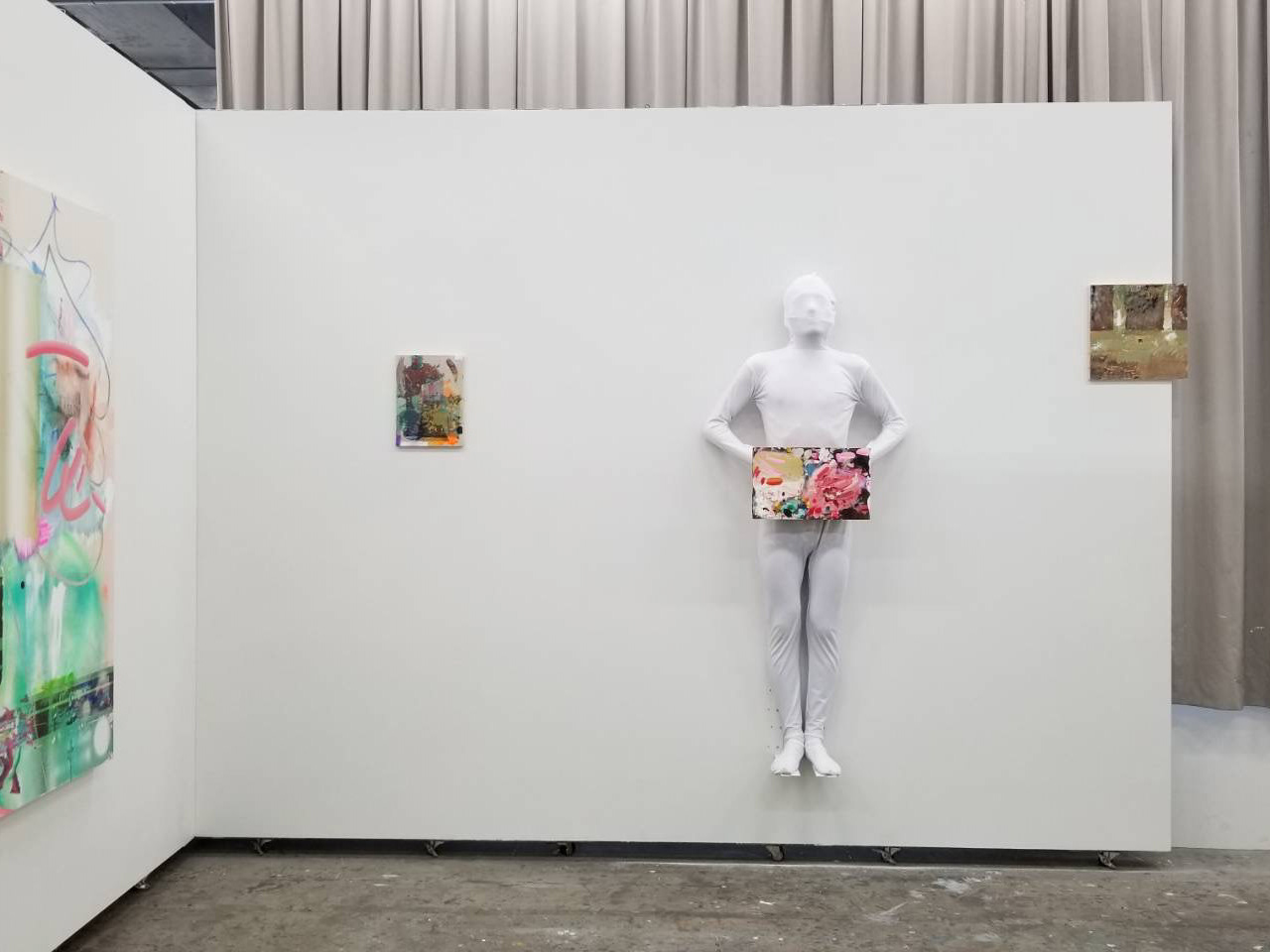

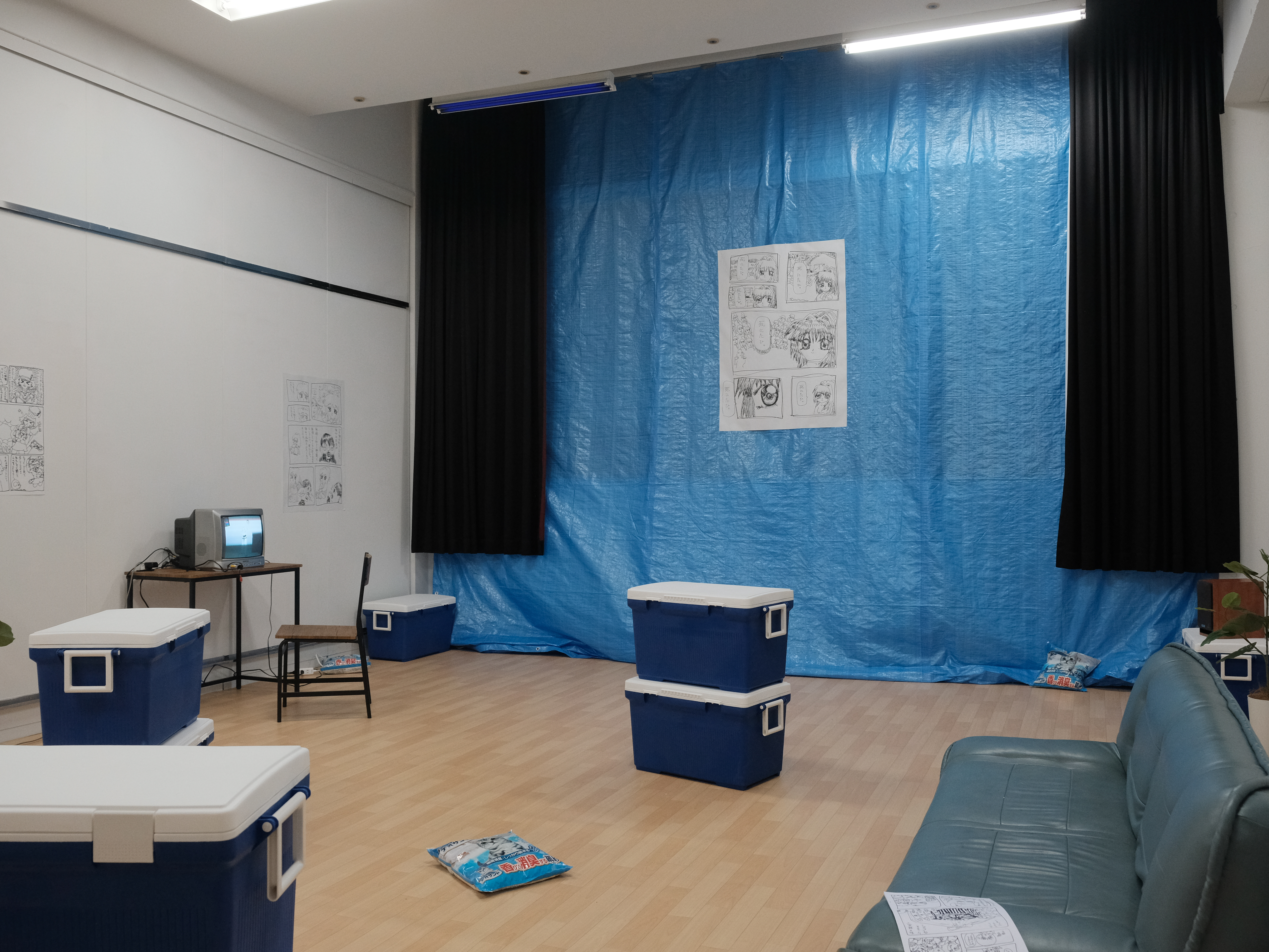

台座制作・研究を行っている吉野俊太郎に、渋谷や新宿の排除アートの例を見せ

「排除アートを模した台座/台座を模した排除アート」の制作を依頼した。

・

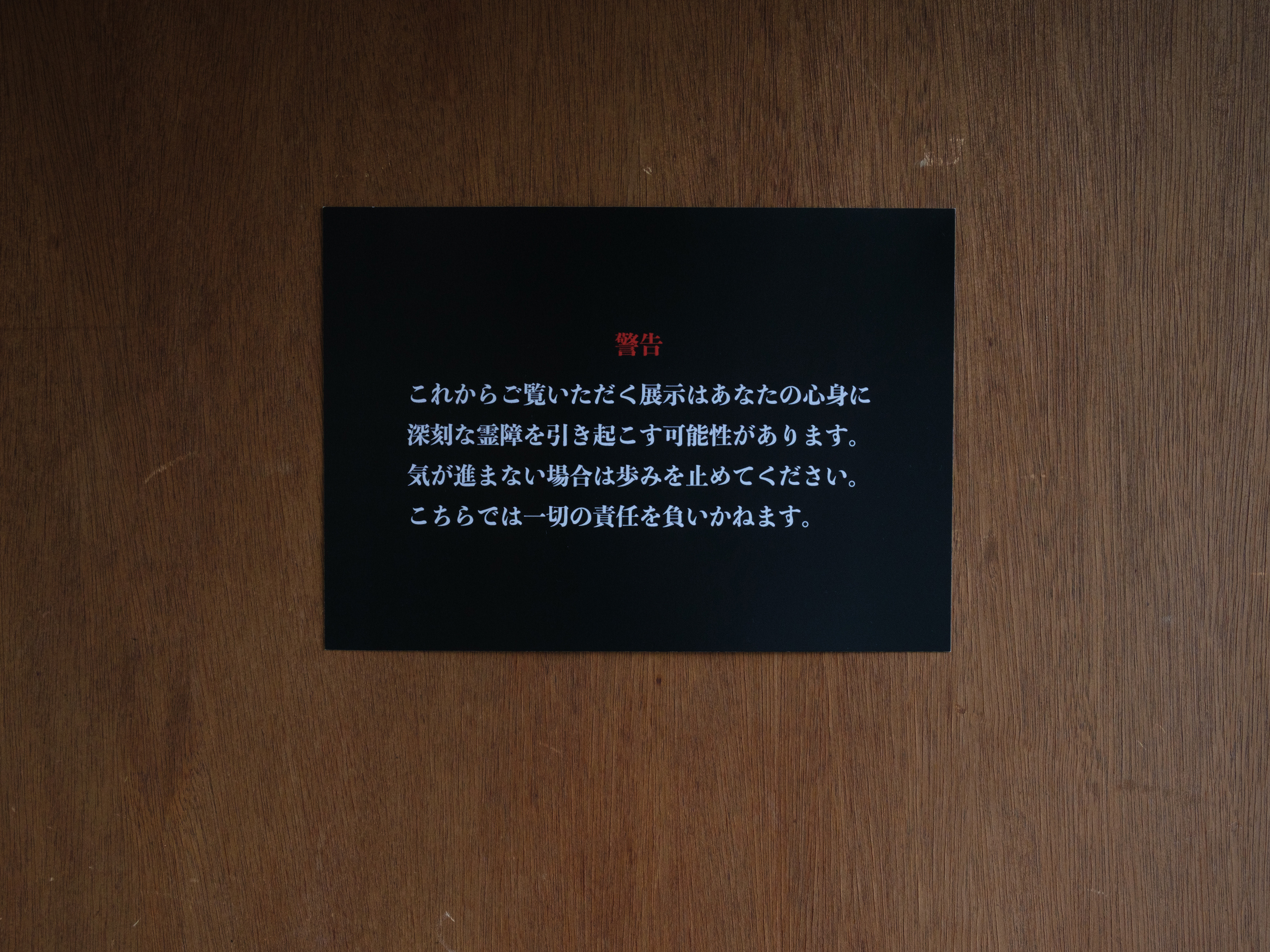

「いる派」はパフォーマンスではない。

インスタレーション内に自らの身体を置く技法である。

無機物のように静止するが、耐えきれず身体の震えが発生するとき、

そこで初めて身体表現が生まれる。

私にとって「パフォーマンス」は「アーティストの振る舞い・口振り」の意味しかない。

・

2019年に「いる派」を始めた当初、私には甘たるい自殺願望があった。

オナニスティックな罪を感じ、ナルシスティックな罰を求めていた。

それゆえ他者から罰を頂くことは叶わず(それで満足できるはずもなく)、

私は私を痛めつけることで存在し、それに対して憂鬱であった。

これは当時の私の美学(病)である。

私は私を殺すことで作品を供していた。

・

批判が自己へと向いた時、身体は引き裂かれる。

罪と罰のマッチポンプは滑稽なヒロイズムである。

所詮は一人SM。自己批判の気持ち良さ!

排除アートの誤用による換骨奪胎、社会批判するアーティストと私自身(いる派)の戯画化、

それらが私にとっての展示の動機であった。

・

仮想敵を批判して衆目を集めるポピュリズム政治。

図らずも(いや謀って?)その手法と今回の展示はリンクした。

その倫理的な反省と悪性の魅力に突き動かされながら今日も作品を構想する。

(2024年3月8日、12月16日)

制作協力=吉野俊太郎 撮影=藤江龍之介

助成:公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京【スタートアップ助成】

展示撮影:松尾宇人

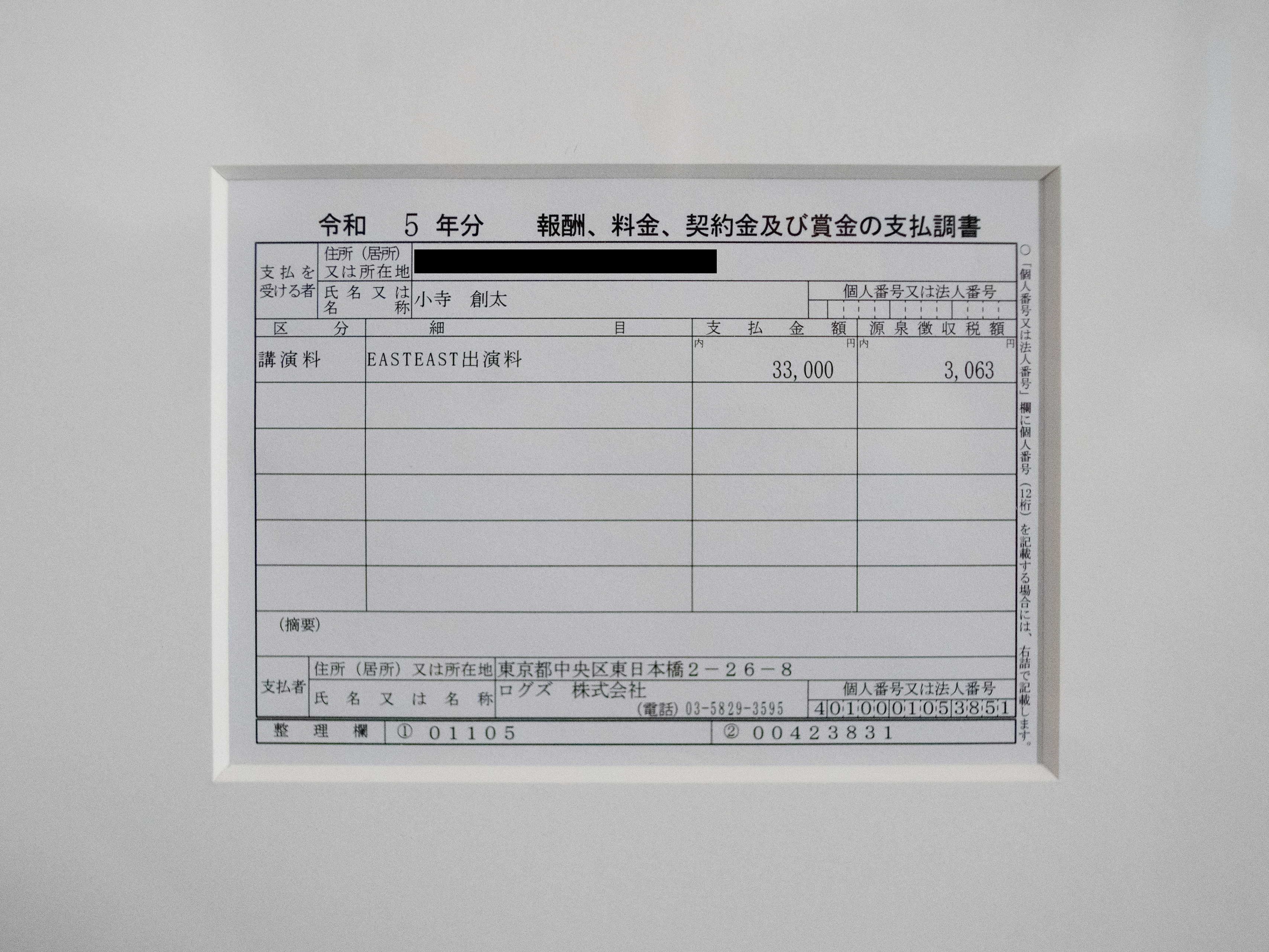

調教都市関連トークイベント

「言葉責め」

企画=小寺創太、西村梨緒葉

出演=大岩雄典、小寺創太、西村梨緒葉、吉野俊太郎